Initiative Gedenkstätte Eckerwald e.V.

Geschichtliche Aufarbeitung

Wo die Schwäbische Alb an ihrem Nordtrauf steil abbricht, wo sich dieser Abbruch allmählich verflacht und ins ebene Land hinaus verliert, dort lagern unter der Erdoberfläche mächtige Gesteinsschichten des Schwarzen Jura. Eine Fundgrube an versteinerten Meerestieren stellen diese dunkelgrauen Platten dar; ein Geschichtsbuch für die Zeit des Erdmittelalters.

In seiner fünften Schicht, Lias epsilon oder Posidonienschiefer, enthält der Schwarze Jura mit einem Anteil von etwa fünf Prozent Bitumen, eine klebrige Kohlenwasserstoff - Verbindung, aus der sich Öl gewinnen lässt. Tüftler versuchten schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts durch Verschwelung dem Schiefer sein Öl zu entziehen.

Abbildung 1: Schieferölwerk Schömberg / Versuchsanlage der DÖLF

Als die nationalsozialistischen Wirtschaftsplaner etwa ab dem Sommer 1943 sich mit fieberhafter Hektik um das Schieferöl bemühten, hatte dies in einer sich abzeichnenden Ölkrise seinen Grund: Einerseits musste – nach der Wende von Stalingrad – die Frontlinie Stück für Stück zurückgenommen werden; dadurch wurden ausländische Ölfelder weithin abgeschnitten. Als andererseits im Frühsommer 1944 mit Leuna und Pölitz die wichtigsten Hydrierwerke zu Zielen der alliierten Luftoffensive wurden, musste auch dafür Ersatz geschaffen werden. Immer noch träumte man ja von einem Endsieg in diesem Krieg, dessen Lebensnerv mit der Treibstoffrage getroffen war. Ein Traum freilich, der ein weiteres Mal für Tausende von Menschen zum Alptraum wurde.

KZ-Häftlinge aus sieben Außenlagern des Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof mussten unter mörderischen Bedingungen die Schieferölwerke zunächst aufbauen, um dann darin zu arbeiten.

Die einzelnen Lager:

Schömberg, Schörzingen, Frommern, Erzingen, Bisingen, Dautmergen, Dormettingen.

Die wirtschaftliche Ausbeute blieb in mageren Ergebnissen stecken. Es gelang, ein Schieferöl zu erschwelen, das man in Dieselmotoren mit Glühkopf verwenden konnte. Dabei ergab im besten Fall ein Durchsatz von 31 Tonnen Gestein eine Tonne Schieferöl. Andere Ergebnisse lagen bei einem Verhältnis von 96 Tonnen Gestein zu einer Tonne Schieferöl.

Auf der anderen Seite steht die Bilanz an menschlichen Opfern. Die Zahlen sind auch in ihrem lückenhaften Zustand viel zu hoch: 529 sind im Sterberegister von Schörzingen verzeichnet, in Bisingen kann von 1178 Todesopfern ausgegangen werden, in Schömberg von über 1770 (Tote der Lager Dautmergen und Schömberg). Oftmals wurden Häftlinge im allerletzten Schwächezustand noch einmal auf Krankentransport in die Lager Vaihingen/Enz bzw. Bergen Belsen geschickt. Und wenn sienicht unterwegs schon starben, dann kamen sie vielleicht in diesen »Sterbelagern« um. So ergibt sich bei näherem Hinsehen am Ende eine wesentlich höhere Zahl an Todesopfern.

Abbildung 2: Übersichtskarte " Unternehmen Wüste " - Lager , Schieferölwerke, Gedenkstätten

DAS UNTERNEHMEN „WÜSTE“ UND SEINE VORLÄUFER

Das südwürttembergische Schieferölprogramm erfolgte in zwei Abschnitten. In einer ersten Phase wurden ab dem Spätherbst 1943 in drei Werken dreierlei Verfahren zur Schieferölgewinnung erprobt und auf den Weg gebracht:

| 1. |

In Schömberg, in der Nähe des Bahnhofs, errichtete die » Deutsche Ölschiefer- Forschungsgesellschaft mbH « |

| 2. |

Technisch vielleicht am weitesten entwickelt war das Schwelverfahren im »Schweizer-Ofen«, wie es im Werk |

| 3. |

Das dritte Unternehmen, das bereits in dieser Phase mit Schieferverschwelung experimentierte, war das |

Diese Werke sollten zu einem späteren Zeitpunkt in das „Unternehmen Wüste“ als Werke 11, 12 und 13 eingegliedert werden.

|

Abbildung 3: Ölschieferwerk Bisingen |

Die zweite Phase, September 1944 bis April

1945, Um die Baufristen von zwei bis vier Monaten wenigstens annäherungsweise einhalten zu können, waren über den festen Stab von Chemikern, Technikern, Bauingenieuren und zivilen Arbeitskräften hinaus für jede Baustelle etwa 500 KZ-Häftlinge vorgesehen. Die SS musste unverzüglich für die Bereitstellung der Häftlinge sorgen; freilich nicht umsonst. Vier bis sechs Reichsmark Tagesmiete, so hoch lag der Tauschwert eines Menschen, dem sein Menschsein aberkannt und dessen Name durch eine Nummer ersetzt war. |

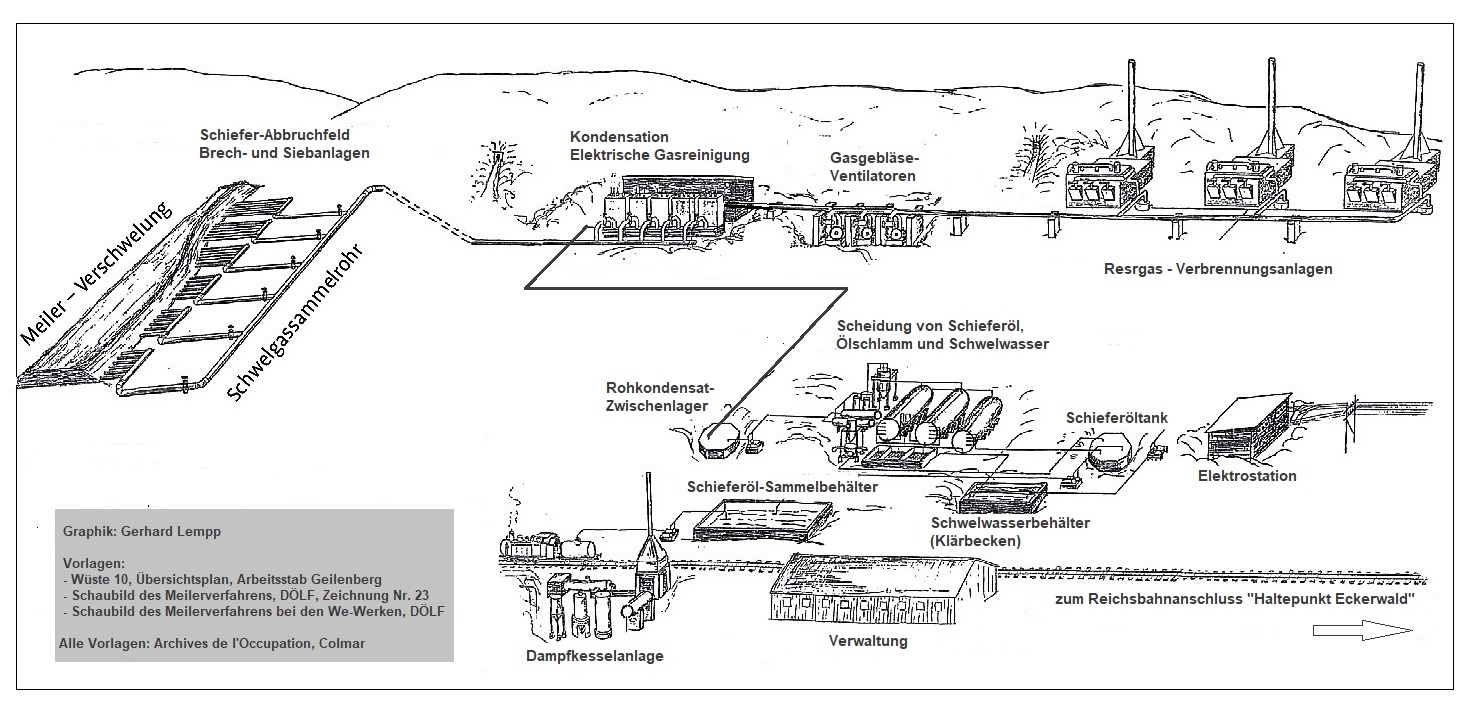

Rekonstruktion des Werkes WÜSTE 10 (Eckerwald)

DAS UNTERNEHMEN WÜSTE - Organisation und Zuständigkeiten

|

PLANUNG |

ARBEITSSTAB GEILENBERG Planungsstab im Berliner Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion unter Vorsitz von Edmund Geilenberg, Generalkommissar für Sofortmaßnahmen. Beauftragter für Schieferöl-Fragen: Freiherr Hans Joachim von Krüdener. |

|

AUFBAU DER WERKE |

Tochterunternehmen der Reichswerke Hermann Göring. Oberste Bauleitung. Die DBHG war zuständig für Bestellungen, Verträge und Abmachungen und war dafür finanziell vom Reich ausgestattet. 2.) ORGANISATION TODT (OT) Die Organisation Todt wurde 1939 unter der Führung von Fritz Todt, Generalinspekteur für das deutsche Straßenwesen, gegründet. Die Organisation verfügte über eigenes Personal, erteilte aber auch Aufträge an andere Firmen. Sie beschäftigte ausländische Zwangs-arbeiter und KZ-Häftlinge. Bezüglich dem Unternehmen „Wüste“ lautete ihr Auftrag, die baulichen Anlagenteile auszuführen, den Tagebaubetrieb zu errichten und durchzuführen. 3.) WEITERE TEILAUFTRÄGE : wurden an eine Reihe von anderen Firmen vergeben. Besonders zu erwähnen: Firma Lurgi in Frankfurt, die die wesentlichen Montageteile lieferte. |

|

BETRIEB DER WERKE |

Die DÖLF wurde im Oktober 1943 durch das Reichsamt für Wirtschaftsausbau in Berlin gegründet. 2. DEUTSCHE SCHIEFERÖLGESELLSCHAFT MBH Die Deutsche Schieferölgesellschaft wurde am 2. Mai 1944 als Tochterunternehmen des SS-Konzerns „Deutsche Wirtschafts-betriebe GmbH“ gegründet. Ihre Aufgabe bestand darin, die Interessen der SS an dem Schieferöl und damit ein Optionsrecht auf die WÜSTE-Werke zu sichern. Ein solches wurde vereinbart mit dem Übernahmetermin Mai 1945. Sitz der Firma: Erzingen. |

DIE SIEBEN KONZENTRATIONSLAGER - und wo die Häftlinge herkamen

Die sieben Lager gehörten zu den letzten KZs, die das nationalsozialistische Terrorsystem errichtete. Das Lager Dormettingen wurde im Januar 1945 zu einem Zeitpunkt erstellt, als Auschwitz kurz vor der Befreiung stand. Anfang April, also nach drei Monaten wurde es evakuiert. Zwei Wochen später standen alle sieben Lager leer. Für die Gefangenen allerdings endete die Zeit ihrer KZ-Haft mit den mörderischen Evakuierungsmärschen zwischen dem 17. und dem 28. April 1945.

Diese Lager waren keine Vernichtungslager wie Auschwitz oder Treblinka, sie hatten nicht die Größe von Dachau oder Buchenwald. Und doch starben dort, „vernichtet durch Arbeit“, an Krankheiten und Seuchen zugrunde gegangen, aber auch willkürlich hingemordet, Tausende von Menschen, herbeigekarrt aus fast allen Ländern Europas.

Die Verhältnisse waren in allen Lagern unmenschlich. Dennoch ergibt sich aus den Zeugenberichten ein differenziertes Bild. Das hing einerseits von äußeren Bedingungen ab, von der Einrichtung des Lagers etc. Andererseits gab es auch, was die Lagerführungen anbelangt, ziemliche Unterschiede.

Abbildung 5: Originalaufnahme aus dem KZ Schömberg

Die ersten drei Lager entstanden im Zusammenhang mit den drei Versuchsanlagen: Schömberg, Frommern und Schörzingen. Belegt wurden sie mit Häftlingen aus dem Stammlager Natzweiler-Struthof.

Im Mai 1944 begann die SS-Firma „Deutsche Schieferöl GmbH“ im Gewann Bronnhaupten bei Erzingen mit dem Bau ihres Schieferölwerkes, das später ins Unternehmen WÜSTE eingegliedert wurde. Parallel dazu wurde das KZ Erzingen errichtet.

Im Zusammenhang mit dem Unternehmen WÜSTE entstanden im Spätsommer 1944 zwei größere Lager mit Belegzahlen zwischen 1500 (Bisingen) und bis zu 3000 (Dautmergen).

Woher kamen die Häftlinge ?

Die ersten Lagerbesatzungen wurden aus dem Stammlager in die Wüste-Lager überstellt: Männer, die an Widerstandsaktionen beteiligt waren, vor allem aus Frankreich, den Benelux-Staaten, Norwegen und Deutschland.Weiterhin kamen Häftlinge aus den Ölschieferanlagen in Estland. Zwei größere Transporte aus dem Konzentrationslager Stutthof bei Danzig brachten litauische und polnische Juden.Den größten Anteil bildeten Polen. Etwa die Hälfte dieser polnischen Gefangenen war Ende August 1944 während des Warschauer Aufstands durch die polnische Heimatarmee (Armia Krajowa) in die Konzentrationslager verschleppt worden. Eine weitere größere Häftlingsgruppe bestand aus sowjetischen Kriegsgefangenen, die in Nazi-Deutschland unter Missachtung der Genfer Konvention in Konzentrationslager gesperrt wurden.Aus fast allen Ländern des besetzten Europa kamen Gefangene in die Wüste-Lager, Widerstandskämpfer, die in irgendeiner Weise für die Freiheit gekämpft hatten.

Die Häftlinge bildeten alles andere als eine homogene Gruppe. Gemäß der rassistischen NS-Ideologie standen ganz unten in der Häftlingshierarchie Juden und Zigeuner. Angehörigen slawischer Völker, also Polen zum Beispiel, wurde die ausschließliche Funktion des Dienens für die „Herrenrasse“ zugeordnet. Dabei waren der rücksichtslosen Ausbeutbarkeit keine Grenzen gesetzt. Noch schlimmer als den Polen erging es den russischen Kriegsgefangenen.

Spielzeug mit Vögeln, Schnitzarbeit aus dem KZ Schörzingen

DAS

LAGER SCHÖRZINGEN

CHRONIK

DES LAGERS

|

4. Januar 1944 |

Zwanzig Häftlinge des Lagers Schömberg werden abkommandiert, an der Straße zwischen Schörzingen und Wilflingen ein Lager für 200 KZ-Häftlinge zu errichten. Ab 1. Februar wird für die Häftlinge und ihre Bewacher von der Kohle-Öl-Union eine Baracke zur Verfügung gestellt. |

|

29. Februar 1944 |

Das „Außenkommando Schörzingen“ wird mit einer Belegzahl von 70 Häftlingen aktenkundig. Die Häftlinge werden im Werk der KOHLE–ÖL-UNION, einer Untertage-Schwelanlage zur Schieferöl-Gewinnung beschäftigt, sofern sie nicht für den Aufbau des Lagers eingesetzt werden. |

|

27. Mai 1944 |

Das Lager Schörzingen mit vier Wohnbaracken wird bezogen. |

|

1. September 1944 |

Das Außenkommando Zepfenhan nimmt zunächst mit 100 Häftlingen seine Arbeit auf: Errichtung des Werkes WÜSTE 10 beim Eckerwald. |

|

September bis November 1944 |

Mitte September steigt die Zahl der Arbeitssklaven auf über 700. Transporte aus Dachau und Auschwitz. Die Häftlinge campieren zunächst in Zelten auf Stroh. Erweiterung des Lagers um zwei Baracken vom Typ „Pferdestall“ bis Mitte Oktober. Block 5: Außenkommando „Zepfenhan“ Block 6: Krankenrevier, Schonungsblock, Leichenkammer Die Belegzahl des Lagers steigt bis Mitte November auf die Rekordmarke von 1079. |

|

Februar 1945 |

Die Arbeiten auf der Baustelle des Werkes WÜSTE 10 werden eingestellt. Das Werk bleibt halb fertig liegen und wird niemals in Betrieb genommen. Im achteckigen Tank wird Öl aus anderen WÜSTE-Werken eingelagert. |

|

Anfang April 1945 |

Evakuierungstransporte nach Dachau (Außenkommando Allach). Daran nehmen aus dem Lager Schörzingen 370 Häftlinge teil. |

|

18. – 23 April 1945 |

Evakuierungsmärsche („Todesmärsche“). In vier Gruppen werden die Häftlinge des Lagers Schörzingen über die Schwäbische Alb in Richtung Überlingen (dort befindet sich ein Außenkommando von Dachau) geführt. Die militärische Lage zwingt zu einer Richtungsänderung ostwärts. Am 23. April werden sie bei Ostrach (Oberschwaben) durch französische Truppenverbände befreit. Ein letzter Zählappell ergibt noch einmal einen Fehlbestand von 37 Häftlingen. |

Verhältnisse

Vor allem mit Beginn des Außenkommandos Zepfenhan verschlechterten sich die Verhältnisse im Lager Schörzingen ab September 1944 drastisch: Die Dauerbelegung mit durchschnittlich knapp 1000 Häftlingen überforderte das Fassungsvermögen des Lagers: Zu dritt, zu viert nächtigten die Häftlinge in ihren nassen, dreckigen Zebraanzügen auf den Schlafpritschen, auf Bänken, Tischen, in jedem freien Winkel, selbst in den Aborten. Völlig unzureichend waren die sanitären Einrichtungen. Die Häftlinge konnten sich nicht mehr sauber halten.

Das Essen war miserabel. Über die tägliche Ration berichtet der ehemalige luxemburgische Häftling Leon Donven: „Von Anfang an kannten die Männer vor allem ein Problem, den Hunger. Sie gaben uns in den besten Tagen des Lagers 200 Gramm Brot, ein bisschen Marmelade, einen Teller Steckrübensuppe.“

Appelle

Der Monat hatte 31 Arbeitstage. Jeder Tag begann mit Appellstehen, und so endete er auch wieder. Abzählen, Einteilen in die verschiedenen Kommandos. Die Toten wurden vorne hingelegt und mitgezählt. Die Buchführung musste stimmen. Eine Schikane bestand darin, dass man die Häftlinge gelegentlich stundenlang stehen ließ. Zum Beispiel bei Fluchtversuchen.

Fluchtversuche

Wenn ein flüchtiger Häftling eingefangen wurde, so bedeutete das den sicheren Tod. Formal korrekt geschah dies folgendermaßen: Die Lagerleitung musste Anzeige erstatten bei der Abteilung D des SS-Wirtschaftsverwaltungs-Hauptamtes in Berlin. Von dort kam dann der Befehl zur Hinrichtung. Eine solche Anordnung lag offenbar im Falle von zwei flüchtigen russischen Kriegsgefangenen vor, die kurz vor Weihnachten 1944 im Lager Schörzingen erhängt wurden. Alle übrigen 28 eingefangenen Flüchtlinge wurden ohne Todesurteil – meist auf bestialische Weise – so umgebracht. Zwei Häftlingen gelang die Flucht in die Schweiz.

Abbildung 6: Block 2 des ehemaligen Lagers Schörzingen (Im Hintergrund das Krankenrevier (Aufnahme 1957)

SS und Lagerselbstverwaltung

Das Lager Schörzingen wurde von etwa 50 SS-Männern verwaltet und bewacht. Dabei muss unterschieden werden zwischen Lagerführung und den Wachmannschaften. Letztere hatten die Aufgabe, das Lager von außen zu beaufsichtigen, aber auch die Arbeitskommandos auf die Baustellen zu begleiten. Sie standen unter dem besonderen Befehl eines Postenführers.

Die Lagerführung lag in der Hand des SS-Rottenführers Oehler, der nach übereinstimmenden Zeugenberichten sein Lager ohne Führungsqualitäten, dafür mit Sadismus und Terror regierte.

Wie in allen Konzentrationslagern gab es auch in Schörzingen eine Häftlings-Selbstverwaltung, hierarchisch geordnet: Lagerältester, Blockältester, Stubenältester. Der Lagerälteste Telschow trug den grünen Winkel („Berufsverbrecher“). Auch er hat sich vor allem durch Sadismus und Terror ins Gedächtnis der Häftlinge eingeprägt.

Sowohl Oehler als auch Telschow wurden im Rastätter Kriegsverbrecher-Prozess 1947 zum Tod verurteilt. Während jedoch der Kapo tatsächlich hingerichtet wurde, begnadigte man den Lagerführer, der schließlich mit zwölf Jahren Gefängnis davon kam.

DAS AUSSENKOMMANDO ZEPFENHAN (ECKERWALD)

Abbildung 7: Lageplan Schörzingen /Eckerwald

Der Weg, den die Häftlinge des Außenkommandos Zepfenhan vom Lager zur Baustelle des Werkes WÜSTE 10 täglich hin und zurück gehen mussten: Anfangs vier Kilometer durch den Ort; spätere Abkürzung: 2,5 Kilomerter (unterbrochene Linie).

Leon Donven gehörte nicht zum Außenkommando Zepfenhan, aber er berichtet: „Frühmorgens, zwischen fünf und sechs, zog das Kommando nach dem Appell auf die Schieferfelder bei Zepfenhan und die Baustelle beim Eckerwald. Abends oder nachts kamen die Männer völlig erschöpft, über und über verdreckt, ins Lager. Es war ein entsetzliches Bild.“

Der Weg vom Lager zur Baustelle war vier Kilometer lang. Vier Kilometer morgens zwischen fünf und sechs, und vier Kilometer am Abend wieder zurück. Dazwischen zwölf Stunden körperliche Schwerarbeit. Graben und Schleppen von allen möglichen Lasten. Breite Erdnischen wurden in den lehmigen Hang hineingegraben, in welchen die Fundamente für die Metallkonstruktionen der Anlagen hochgemauert wurden: Für Rohrleitungen, Tanks, Zentrifugen und Pumpen, für die elektrische Gasreinigung, für die Verbrennungsanlagen.

Die Arbeitsbedingungen waren im wahrsten Sinne menschenvernichtend. Bedingt durch die Regenfälle wurde aus der Baustelle ein Lehmsumpf. Bis zu den Hüften im Dreck steckend musste geschuftet werden, angetrieben von den Bewachern der SS und den Aufsehern der Organisation Todt.

Zwei bis drei Tote gab es im Durchschnitt täglich. Auf einer Bahre wurden die Toten von ihren Häftlingskameraden am Abend zu den Massengräbern beim Lager geschleppt.

Die Gesamtzahl der Todesopfer des Lagers Schörzingen liegt bei 529.

Man muss davon ausgehen, dass der weitaus größte Anteil davon dem Außenkommando Zepfenhan angehörte.

CHRONIK DES LAGERS DAUTMERGEN

| 23. / 24. August 1944 |

Mit einem Transport aus Auschwitz-Birkenau kommen 1000 KZ-Gefangene auf ein eingezäuntes Wiesengelände auf der Hochfläche zwischen Schömberg und Dautmergen. Wenige Tage später treffen weitere 1000 KZ-Gefangene aus Auschwitz-Birkenau ein, die zuvor etwa eine Woche im Lager Bisingen zwischengelagert waren.

Diese 2000 Häftlinge hausen zunächst unter extrem widrigen Bedingungen in Zelten, erst allmählich wird das Lager Dautmergen aufgebaut. Zweckbestimmung dieses Lagers: Die Wüste-Werke 5, 6, 7 und 9 mit „Arbeitssklaven“ zu beliefern. Lagerführer bis Dezember 1944: SS-Hauptsturmführer Franz Johann Hofmann (in Kombination mit dem Lager Bisingen). Ab Januar 1945: SS-Untersturmführer Stefan Kruth (bis dahin Raportführer). |

| 2. Oktober 1944 | Transport aus Stutthof (bei Danzig) mit 1000 jüdischen Häftlingen. |

| Ende November 1944 | Die

Belegzahl des Lagers steigt auf ihren Höchststand

von 2915 Häftlingen |

| März 1945 |

Das Werk Wüste 9 geht in provisorischen Betrieb. |

| März / April 1945 | Evakuierungstransporte nach Bergen Belsen und Dachau |

| 17. - 23. April 1945 | Die noch im

Lager verbliebenen werden auf Marsch („Todesmarsch“)

geschickt. Es geht über die Schwäbische Alb. Am 23.

April erreichen sie Altshausen, wo sie durch französische

Truppenverbände befreit werden. |

Eingang des Lagers Dautmergen, Hintergrund: Krankenbaracke

EVAKUIERUNG DER LAGER („Todesmärsche“)

Wie in fast allen Konzentrationslagern des „Dritten Reiches“ lautet auch bei den Wüste-Lagern das letzte Kapitel „Todesmärsche“. Es sind die tage- und zum Teil wochenlangen Gewaltmärsche, auf denen am Ende die Restbesatzungen unter mörderischen Bedingungen aus den Lagern in rückwärtiges Gebiet geführt werden.Daniel Blatman, der über die Todesmärsche von 1944/45 eine umfangreiche und umfassend recherchierte Arbeit vorgelegt hat, spricht vom letzten Kapitel des nationalsozialistischen Massenmordes.

In den Wüste-Lagern begannen die Evakuierungsmaßnahmen in der ersten April-Hälfte 1945. Als im April 1945 die erste französische Armee bei Straßburg den Rhein überquerte und in der Folge den Schwarzwald besetzte, war klar: Das Unternehmen Wüste war gescheitert, die Lager mussten geräumt werden.

Zunächst wurden Transporte mit der Bahn nach Dachau-Allach zusammengestellt. Die Lager Erzingen und Dormettingen wurden auf diese Weise nahezu komplett evakuiert, aber auch Kranke und Gehunfähige der anderen Lager nahmen an diesen Transporten teil; der letzte große mit zwölf Waggons verließ den Bahnhof Schömberg am 14. April nach Dachau-Allach.

Für die verbliebenen etwa 2000 Wüstelager-Häftlinge begannen am 17. und 18. April die sogenannten Todesmärsche. Dabei wurden zunächst die Häftlinge des Lagers Bisingen anderen Lagern zugeteilt, vor allem dem Konzentrationslager Spaichingen, das eigentlich gar nicht zu den Wüstelagern gehörte. Die wenigen verbliebenen Häftlinge des Lagers Frommern kamen nach Schömberg.

Die Marschkolonnen aus den Lagern Schömberg, Schörzingen und Dautmergen nahmen zunächst - zeitlich versetzt - alle denselben Weg über Deilingen, Wehingen, Reichenbach, Egesheim, Bärenthal nach Beuron, und weiter über einen Höhenrücken bis nach Messkirch.

Die Route der Kolonnen aus dem Lager Spaichingen, denen auch Häftlinge aus dem Wüste-Lager Bisingen zugeordnet waren, lässt sich aufgrund der Zeugenaussagen nicht eindeutig verfolgen. Wahrscheinlich ging der Weg über Tuttlingen und Mühlheim an der Donau nach Messkirch.

Ab Messkirch und Pfullendorf wird das Geflecht der Marschrouten unübersichtlicher.

Die Schörzinger peilten ab Pfullendorf das Dachauer Außenlager Überlingen an, erreichten dies jedoch aufgrund des Frontverlaufs nicht mehr, sodass sie umkehren mussten und in Richtung Ostrach weitermarschierten, wo sie am Vormittag des 22. April ankamen und in zwei Feldscheunen einquartiert wurden. Am Nachmittag wurden sie noch einmal auf der Ortsstraße zu einem Apell zusammengetrieben. Einzelne versuchten zu fliehen, worauf die SS ballerte. Durch das mutige Eingreifen der Frauen von Ostrach verließen die SS-Leute schließlich die Szene, und damit waren die Häftlinge frei.

Die weiteste Distanz von über 300 Kilometern hatten Häftlinge des Lagers Schömberg durchzustehen. Über Füssen, Reutte, Plansee, Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald ging es bis an die österreichische Grenze bei Scharnitz.

Kolonnen aus dem Lager Dautmergen erreichten, sofern sie sich nicht schon unterwegs aufgelöst hatten, nach einem etwa einwöchigen Marsch Altshausen, jene aus dem Lager Spaichingen gelangten bis in die Gegend von Füssen.

Marschiert wurde normalerweise nachts, tagsüber lagerten sie irgendwo in den Wäldern oder, wenn vorhanden, in Schuppen. Es gab kaum Essen, so dass der Marsch für die durch die Zeit ihrer Gefangenschaft ohnehin schon völlig geschwächten Häftlinge zu einer letzten Tortur wurde, die viele nicht überlebten.

© Gerhard Lempp, 2012

Recherchen

>> Einweihung der beiden Namenstafeln und des Totengedenkbuchs

auf dem KZ-Friedhof Schörzingen

![]() Liste der in den Lagern Schömberg und Dautmergen in den Jahren 1944/45

Liste der in den Lagern Schömberg und Dautmergen in den Jahren 1944/45

umgekommenen Häftlinge

![]() JEITZ Eduard Ancien Sekretär von 2002 - 2017 des Amicale NATZWEILER - STRUTHOF

JEITZ Eduard Ancien Sekretär von 2002 - 2017 des Amicale NATZWEILER - STRUTHOF

DER WEG ZUM ZWEITEN WELTKRIEG - CHRONOLOGIE / DATEN SCHLÜSSEL

![]() Doktor Robert Morel (1913-1969) - Mediziner und Widerstandskämpfer

Doktor Robert Morel (1913-1969) - Mediziner und Widerstandskämpfer

Eine Spurensuche (pdf)

![]() Stirbt der Hund, dann stirbst du mit ihm“

Stirbt der Hund, dann stirbst du mit ihm“

Das Wirken von Dr. Robert Morel.

Er überlebte als Häftling das Grauen im KZ Schörzingen. (pdf)

![]() Nicolas, Henri und Jeanne Schmit - Geschichte einer Familie im

Widerstand

Nicolas, Henri und Jeanne Schmit - Geschichte einer Familie im

Widerstand

Am 10. Mai 1940, marschiert die Deutsche Wehrmacht in

Luxemburg ein.

aus: Heimatliche Blätter

Zollernalb / 31.Okt. 2017 (pdf)

![]() Herausragende Persönlichkeiten unter den KZ-Häftlingen - George Lundy

Herausragende Persönlichkeiten unter den KZ-Häftlingen - George Lundy

aus: Hohenzollerische Zeitung 18.11.2017

![]() Der KZ-Häftling und der SS-Untersturmführer

Der KZ-Häftling und der SS-Untersturmführer

mit Blick auf Eugen Wurth.